掲示板

BBSmomijiさん (9f0xaqpt)2025/7/7 15:24 (No.1471107)削除

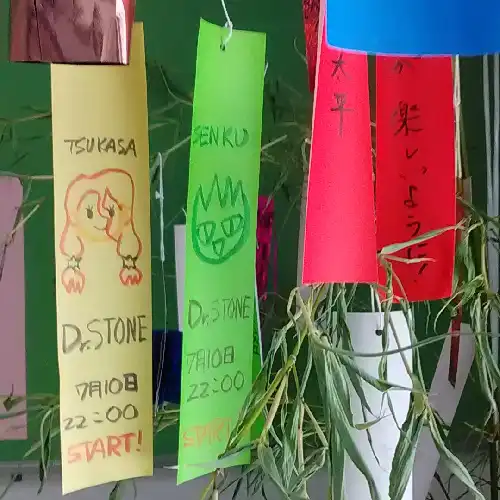

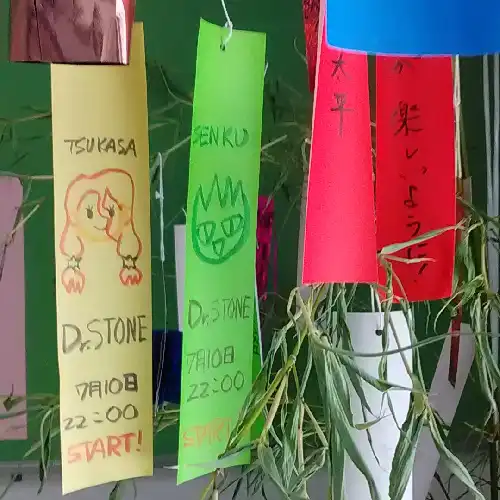

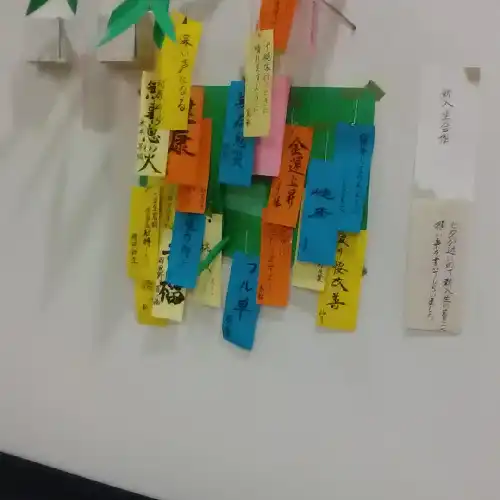

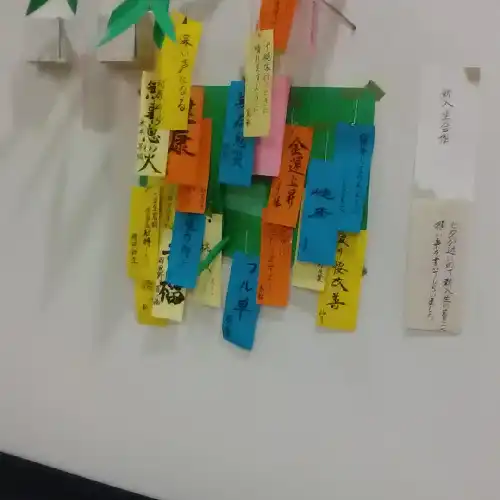

七夕なので円座に短冊を釣りに行ってくる。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/7 18:26削除

行ってきた。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/8 11:50削除

ちょっと引用

ノーベル賞社員を輩出した明治8年創業企業が今春売り出した世界初「体積250Lの時計」の天文学的な税込価格

5/28(水) 10:17配信

2

コメント2件

プレジデントオンライン

初代源蔵 - 写真提供=島津製作所

■ノーベル賞社員を輩出した創業150周年の島津製作所の「新商品」

京都の島津製作所が今年3月末に創業150周年を迎えた。

【画像】民間初の気球浮揚成功を伝える図版

同社は主に分析計測機器を手がけ、連結売上高5390億円(2025年3月期)、

ループ社員数1万4481人を擁するグローバル企業である。2002年には社員の田中耕一氏(現エグゼクティブ・リサーチフェロー)がノーベル化学賞を受賞し、一躍注目を浴びた。

創業者は「発明王」として知られ、蓄電池やレントゲン機器などを生み出した。そのアントレプレナーシップ(起業家精神)は、もっか開催中の大阪・関西万博でも見ることができる。

京都には京セラ、任天堂、宝酒造、ワコール、オムロン、村田製作所、ロームなど名だたる大企業が存在する。帝国データバンクの調査(2024年)では、京都における創業100年を超える「老舗企業」の出現率は5.35%(全国平均2.75%)だ。これは、全都道府県の中でトップである。花札やトランプ製造に端を発する任天堂は1889(明治22)年の創業だ。

島津製作所の創業は、その任天堂よりも古く1875(明治8)年。京都・木屋町二条での教育用理化学器械の製造が始まりだ。だが、同社の前身はもっと古く、幕末にまで遡る。島津製作所を創業した島津源蔵(初代源蔵)は、元は西本願寺に出入りしていた仏具職人であった。しかし、明治維新時の「法難」が、島津製作所創業のきっかけとなった。

法難とは明治新政府による宗教政策が元で巻き起こった、廃仏毀釈のこと。寺院や仏像などの破壊行為や仏教的慣習の廃止などが全国的に広がった。江戸時代には9万の寺院が存在したと言われているが、廃仏毀釈によって、明治初期のわずか10年足らずで半分の4万5000カ寺程度にまで激減した。

たちまち仏具業は、経営危機に追い込まれてしまった。仏具を作るどころではなく、次々と没収、破壊されていったからである。伽藍や仏具からは金属が取り出され、溶かされて建材や兵器などにされていった。

初代源蔵が手がけた仏具もほとんどが消失したと見られる。現存が確認できるのは2点のみ。京都市上京区の引接寺の大鰐口と、山区の東福寺最勝金剛院の九条兼実の廟所である八角堂の宝珠である。

仏教受難の時代に加え、折しも京都では東京に都が遷って、人口が激減していた。有史以来の危機的状況に見舞われた京都の建て直しを主導したのが、当時の京都府大参事・槇村正直だった。槇村は状況を打開するには人材教育をすすめ、産業を振興させていくしかないと考えた。特に教育事業を最優先にすることを目指した。

そこで1869(明治2)年、京都市内に64校もの小学校を一気に開校させたのだ。全国に学制が敷かれる3年前のことである。翌年の1870(明治3)年には、科学技術の研究・教育を目的にした「舎密局」と呼ばれる研究所が開かれる。初代源蔵は舎密局に出入りし始め、西洋の科学技術を習得した。

初代源蔵の、時代を捉える目は鋭かった。舎密局で学んだ技術をもって、ほどなく理化学機器の製造に着手した。学校が整備されると、理科の実験器具や人体模型も必要になる。人体模型は、かつての鋳物仏具製造で培った技術が転用された。

ここに今の島津製作所の第一歩が踏み出されたわけである。その人体模型の製造ノウハウはその後、大正期以降の洋服の需要拡大に乗って技術転用され、マネキン製造へと繋がっていく。現在、わが国のマネキン会社の多くが島津製作所を源流としている。

その他1877(明治10)年12月には、人間を乗せた軽気球の飛揚にわが国の民間企業で初めて成功。初代源蔵から長男の二代源蔵(梅治郎)に経営のバトンが渡されると、蓄電池の発明や日本初のX線の撮影に成功した。詳しくは本コラム2020年9月25日付の「島津製作所がまるで儲からない『PCR検査試薬』を23年前から作っていた理由」を読んでもらいたい。

前■「100億年に1秒未満」の時計…起業家精神は令和の今も脈々

創業者である島津源蔵父子の起業家精神は、令和の今も脈々と同社に受け継がれている。

例えば、がんの最新治療「光免疫療法」の研究開発である。光免疫療法とは、主に4つあるがん治療、つまり、①手術②抗がん剤などの化学療法③放射線治療④免疫療法に続き、新たな選択肢になり得る医療技術として、大いに期待されているものだ。

同社と関西医科大学は今年4月より、切除が不能な局所進行または局所再発の頭頸部がん患者を対象に、光免疫療法の臨床研究を開始したと発表した。

米国国立衛生研究所の小林久隆主任研究員(関西医科大学附属光免疫医学研究所所長)が考案した光免疫療法は、患者に対し、がん細胞だけに結合する薬剤を投与し、近赤外線レーザーを照射する治療。がん細胞だけが破壊され、人体への影響が少なくて済むメリットがあるという。日本初のX線の撮影に成功した同社の事業には今も医療関係の装置も多く、私たちの命を下支えしてくれていると言えるだろう。

アニバーサーリーイヤーの今年、島津製作所はもうひとつ社会をあっと驚かせる商品を売り出した(3月に受注開始)。それは「ストロンチウム光格子時計」(Aether clock OC 020、イーサクロック)という、これまでの概念を覆す時計で、光格子時計としては世界初の商用機だ。これは原子時計の一種で、現在の「秒」の定義の基準となっているセシウム原子時計に対して100倍以上の精度を持つ。

その精度は、誤差が実に「100億年に1秒未満」とされている。同社は、2017年から東京大学大学院の香取秀俊教授らのグループとの共同研究の一環で実施したアインシュタイン一般相対性理論の検証実験(※)によりこの時計の制御システムを開発し、2024年11月に、装置体積250Lの小型化に成功した。

(※)東京スカイツリーの地上450m地点あたりでは1日あたり時計が4.26ナノ秒速(ナノ秒=10億分の1秒)速くなることを実証した(「重力の大きい場所では時間の流れが遅くなる」のが一般相対性理論)。

例えば、現在のGPS装置の基準にしている原子時計(セシウム時計など)の代わりに、今回売り出したストロンチウム光格子時計が搭載されることで、誤差は数cmから数mmへと劇的に縮小する可能性がある。さらに、これを使うことで、地球表面を覆う岩盤であるプレートの数cm程度の微小な動きや、火山活動による地殻の上下変動などわずかな兆候を捉えて、災害予知を含む社会基盤にもなるという。

なお、この光格子時計の価格は1台税込みで5億円(システム構成により価格は変動)と高価だが、国内外の研究機関などから引き合いがあり、3年間に10台の販売目標を立てている。

前へ

1

2

3■大阪・関西万博で島津製作所の技術を見ることができる

現在開催中の大阪・関西万博でも島津製作所の技術が光る。ユニークなのは大阪ヘルスケアパビリオンの「ミライの都市」エリアにて、3Dバイオプリント技術による人工肉である培養肉を展示していること。

これは、島津製作所に加えて、大阪大学大学院工学研究科、伊藤ハム米久ホールディングス、TOPPANホールディングス、シグマクシス、ZACROSの6者で構成される「培養肉未来創造コンソーシアム」として実現したもの。万博の展示では家庭のキッチンでミートメーカーを持ち、例えば「個人の健康や好みに合わせた霜降りステーキを作る」ことが可能になる未来を表現している。これは、今後の地球規模での人口増に伴う食糧難を解決したり、超高齢社会における「買い物難民対策」にも寄与したりしそうだ。

また、6月16日から22日にかけては、関西パビリオンの京都ゾーン「ICHI-ZA KYOTO」にて、創業150周年記念のコンセプトモデルを京都伝統工芸と融合させたかたちで展示する。これは、分析計測機器やX線撮影装置などに、京都の染め物や漆器などをデザインとして組み合わせたもの。本来は無機質な精密機器を、見た目にも優雅で、個性的な意匠に変化させた。まさに、創業時の精神と現代技術の融合を視覚的に伝える製品となっている。

基礎研究でも革新は続く。同社は神戸に「バイオものづくり神戸事業所」を開設。ここでは、二酸化炭素からバイオプラスチックを生産できる有用微生物を、迅速に開発することを目指している。これにより、有用微生物の開発期間を10分の1に短縮することが期待でき、ひいてはバイオプラスチック製造コストの削減に加え、温室効果ガスの排出量削減に寄与できるという。この技術も、日本館で展示(水素酸化細菌の活用事例)されている。

BtoB企業である島津製作所の技術や製品は、普段は一般人が目にする機会はあまりないが、万博を通じて、「創業150年間で培われた、ものづくりの叡智」は、一見の価値がある。

----------

鵜飼 秀徳(うかい・ひでのり)

浄土宗僧侶/ジャーナリスト

1974年生まれ。成城大学卒業。新聞記者、経済誌記者などを経て独立。「現代社会と宗教」をテーマに取材、発信を続ける。著書に『寺院消滅』(日経BP)

引用終わり

ノーベル賞社員を輩出した明治8年創業企業が今春売り出した世界初「体積250Lの時計」の天文学的な税込価格

5/28(水) 10:17配信

2

コメント2件

プレジデントオンライン

初代源蔵 - 写真提供=島津製作所

■ノーベル賞社員を輩出した創業150周年の島津製作所の「新商品」

京都の島津製作所が今年3月末に創業150周年を迎えた。

【画像】民間初の気球浮揚成功を伝える図版

同社は主に分析計測機器を手がけ、連結売上高5390億円(2025年3月期)、

ループ社員数1万4481人を擁するグローバル企業である。2002年には社員の田中耕一氏(現エグゼクティブ・リサーチフェロー)がノーベル化学賞を受賞し、一躍注目を浴びた。

創業者は「発明王」として知られ、蓄電池やレントゲン機器などを生み出した。そのアントレプレナーシップ(起業家精神)は、もっか開催中の大阪・関西万博でも見ることができる。

京都には京セラ、任天堂、宝酒造、ワコール、オムロン、村田製作所、ロームなど名だたる大企業が存在する。帝国データバンクの調査(2024年)では、京都における創業100年を超える「老舗企業」の出現率は5.35%(全国平均2.75%)だ。これは、全都道府県の中でトップである。花札やトランプ製造に端を発する任天堂は1889(明治22)年の創業だ。

島津製作所の創業は、その任天堂よりも古く1875(明治8)年。京都・木屋町二条での教育用理化学器械の製造が始まりだ。だが、同社の前身はもっと古く、幕末にまで遡る。島津製作所を創業した島津源蔵(初代源蔵)は、元は西本願寺に出入りしていた仏具職人であった。しかし、明治維新時の「法難」が、島津製作所創業のきっかけとなった。

法難とは明治新政府による宗教政策が元で巻き起こった、廃仏毀釈のこと。寺院や仏像などの破壊行為や仏教的慣習の廃止などが全国的に広がった。江戸時代には9万の寺院が存在したと言われているが、廃仏毀釈によって、明治初期のわずか10年足らずで半分の4万5000カ寺程度にまで激減した。

たちまち仏具業は、経営危機に追い込まれてしまった。仏具を作るどころではなく、次々と没収、破壊されていったからである。伽藍や仏具からは金属が取り出され、溶かされて建材や兵器などにされていった。

初代源蔵が手がけた仏具もほとんどが消失したと見られる。現存が確認できるのは2点のみ。京都市上京区の引接寺の大鰐口と、山区の東福寺最勝金剛院の九条兼実の廟所である八角堂の宝珠である。

仏教受難の時代に加え、折しも京都では東京に都が遷って、人口が激減していた。有史以来の危機的状況に見舞われた京都の建て直しを主導したのが、当時の京都府大参事・槇村正直だった。槇村は状況を打開するには人材教育をすすめ、産業を振興させていくしかないと考えた。特に教育事業を最優先にすることを目指した。

そこで1869(明治2)年、京都市内に64校もの小学校を一気に開校させたのだ。全国に学制が敷かれる3年前のことである。翌年の1870(明治3)年には、科学技術の研究・教育を目的にした「舎密局」と呼ばれる研究所が開かれる。初代源蔵は舎密局に出入りし始め、西洋の科学技術を習得した。

初代源蔵の、時代を捉える目は鋭かった。舎密局で学んだ技術をもって、ほどなく理化学機器の製造に着手した。学校が整備されると、理科の実験器具や人体模型も必要になる。人体模型は、かつての鋳物仏具製造で培った技術が転用された。

ここに今の島津製作所の第一歩が踏み出されたわけである。その人体模型の製造ノウハウはその後、大正期以降の洋服の需要拡大に乗って技術転用され、マネキン製造へと繋がっていく。現在、わが国のマネキン会社の多くが島津製作所を源流としている。

その他1877(明治10)年12月には、人間を乗せた軽気球の飛揚にわが国の民間企業で初めて成功。初代源蔵から長男の二代源蔵(梅治郎)に経営のバトンが渡されると、蓄電池の発明や日本初のX線の撮影に成功した。詳しくは本コラム2020年9月25日付の「島津製作所がまるで儲からない『PCR検査試薬』を23年前から作っていた理由」を読んでもらいたい。

前■「100億年に1秒未満」の時計…起業家精神は令和の今も脈々

創業者である島津源蔵父子の起業家精神は、令和の今も脈々と同社に受け継がれている。

例えば、がんの最新治療「光免疫療法」の研究開発である。光免疫療法とは、主に4つあるがん治療、つまり、①手術②抗がん剤などの化学療法③放射線治療④免疫療法に続き、新たな選択肢になり得る医療技術として、大いに期待されているものだ。

同社と関西医科大学は今年4月より、切除が不能な局所進行または局所再発の頭頸部がん患者を対象に、光免疫療法の臨床研究を開始したと発表した。

米国国立衛生研究所の小林久隆主任研究員(関西医科大学附属光免疫医学研究所所長)が考案した光免疫療法は、患者に対し、がん細胞だけに結合する薬剤を投与し、近赤外線レーザーを照射する治療。がん細胞だけが破壊され、人体への影響が少なくて済むメリットがあるという。日本初のX線の撮影に成功した同社の事業には今も医療関係の装置も多く、私たちの命を下支えしてくれていると言えるだろう。

アニバーサーリーイヤーの今年、島津製作所はもうひとつ社会をあっと驚かせる商品を売り出した(3月に受注開始)。それは「ストロンチウム光格子時計」(Aether clock OC 020、イーサクロック)という、これまでの概念を覆す時計で、光格子時計としては世界初の商用機だ。これは原子時計の一種で、現在の「秒」の定義の基準となっているセシウム原子時計に対して100倍以上の精度を持つ。

その精度は、誤差が実に「100億年に1秒未満」とされている。同社は、2017年から東京大学大学院の香取秀俊教授らのグループとの共同研究の一環で実施したアインシュタイン一般相対性理論の検証実験(※)によりこの時計の制御システムを開発し、2024年11月に、装置体積250Lの小型化に成功した。

(※)東京スカイツリーの地上450m地点あたりでは1日あたり時計が4.26ナノ秒速(ナノ秒=10億分の1秒)速くなることを実証した(「重力の大きい場所では時間の流れが遅くなる」のが一般相対性理論)。

例えば、現在のGPS装置の基準にしている原子時計(セシウム時計など)の代わりに、今回売り出したストロンチウム光格子時計が搭載されることで、誤差は数cmから数mmへと劇的に縮小する可能性がある。さらに、これを使うことで、地球表面を覆う岩盤であるプレートの数cm程度の微小な動きや、火山活動による地殻の上下変動などわずかな兆候を捉えて、災害予知を含む社会基盤にもなるという。

なお、この光格子時計の価格は1台税込みで5億円(システム構成により価格は変動)と高価だが、国内外の研究機関などから引き合いがあり、3年間に10台の販売目標を立てている。

前へ

1

2

3■大阪・関西万博で島津製作所の技術を見ることができる

現在開催中の大阪・関西万博でも島津製作所の技術が光る。ユニークなのは大阪ヘルスケアパビリオンの「ミライの都市」エリアにて、3Dバイオプリント技術による人工肉である培養肉を展示していること。

これは、島津製作所に加えて、大阪大学大学院工学研究科、伊藤ハム米久ホールディングス、TOPPANホールディングス、シグマクシス、ZACROSの6者で構成される「培養肉未来創造コンソーシアム」として実現したもの。万博の展示では家庭のキッチンでミートメーカーを持ち、例えば「個人の健康や好みに合わせた霜降りステーキを作る」ことが可能になる未来を表現している。これは、今後の地球規模での人口増に伴う食糧難を解決したり、超高齢社会における「買い物難民対策」にも寄与したりしそうだ。

また、6月16日から22日にかけては、関西パビリオンの京都ゾーン「ICHI-ZA KYOTO」にて、創業150周年記念のコンセプトモデルを京都伝統工芸と融合させたかたちで展示する。これは、分析計測機器やX線撮影装置などに、京都の染め物や漆器などをデザインとして組み合わせたもの。本来は無機質な精密機器を、見た目にも優雅で、個性的な意匠に変化させた。まさに、創業時の精神と現代技術の融合を視覚的に伝える製品となっている。

基礎研究でも革新は続く。同社は神戸に「バイオものづくり神戸事業所」を開設。ここでは、二酸化炭素からバイオプラスチックを生産できる有用微生物を、迅速に開発することを目指している。これにより、有用微生物の開発期間を10分の1に短縮することが期待でき、ひいてはバイオプラスチック製造コストの削減に加え、温室効果ガスの排出量削減に寄与できるという。この技術も、日本館で展示(水素酸化細菌の活用事例)されている。

BtoB企業である島津製作所の技術や製品は、普段は一般人が目にする機会はあまりないが、万博を通じて、「創業150年間で培われた、ものづくりの叡智」は、一見の価値がある。

----------

鵜飼 秀徳(うかい・ひでのり)

浄土宗僧侶/ジャーナリスト

1974年生まれ。成城大学卒業。新聞記者、経済誌記者などを経て独立。「現代社会と宗教」をテーマに取材、発信を続ける。著書に『寺院消滅』(日経BP)

引用終わり

返信

返信2

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/3 23:22 (No.1469224)削除

三条商店街は日本一長いアーケードを持つ。堀川通り側の三条若狭屋に、今年は1万4千円くらいするが稚児餅の木箱入りが売っていたので、木箱が欲しいなと思っている。大きい方が浅い。去年買ったのは、深すぎて、チビぬいを入れたら顔が見えないのである。

次の角のお肉屋さんは丹波高原のお肉を売っていて、ここで買い物をして、千本通りに向かってずっと三条通を歩くと、祇園の御旅所があり、24日の還幸祭には西から三若、南から四若、東からなにか(いい加減に聞いてたから正確には分からない)の御神輿が来て、ものすごい熱気だと、ファンシーショップ(去年太陽光電池で手を振る台湾製?のエリザベス女王の人形を買った。今年は国産のグッズが良かった)のお兄さんが言っていた。去年からいってるように、祇園祭の本質は半分は稚児に位をもらうこと、半分はここである。神の代理人としての治水担当者の、京都の代表的な水源である神泉苑さんとの、交流というか、年次報告というか、仁義というか、疫病の大流行を協力して防ぐための結束の大イベントなのである。黒龍社から、今祭りを担当している人々に心から「お役目ご苦労」を言う。全てが正しい方向へ、安らかに、行くように!

次の角のお肉屋さんは丹波高原のお肉を売っていて、ここで買い物をして、千本通りに向かってずっと三条通を歩くと、祇園の御旅所があり、24日の還幸祭には西から三若、南から四若、東からなにか(いい加減に聞いてたから正確には分からない)の御神輿が来て、ものすごい熱気だと、ファンシーショップ(去年太陽光電池で手を振る台湾製?のエリザベス女王の人形を買った。今年は国産のグッズが良かった)のお兄さんが言っていた。去年からいってるように、祇園祭の本質は半分は稚児に位をもらうこと、半分はここである。神の代理人としての治水担当者の、京都の代表的な水源である神泉苑さんとの、交流というか、年次報告というか、仁義というか、疫病の大流行を協力して防ぐための結束の大イベントなのである。黒龍社から、今祭りを担当している人々に心から「お役目ご苦労」を言う。全てが正しい方向へ、安らかに、行くように!

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/4 13:51削除

コスモス会(←秋桜舎だってば。そういうところだよ)の旧姓島さんからこの間の金沢行きの幹事さん(キモノで来た人)が9月に関西に来るので芦屋で会うのに参加しないかと誘ってくれた。先日トークセッションの集会を無碍にお断りしたので、お茶するだけなら着物で行こうと思う。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/5 16:01削除

私の日本趣味はエキゾティシズムもリスペクトもある。数代の工作員家庭なので、知識が乏しいから「学習」する必要があるわけだ。でもおもしろいからやる。

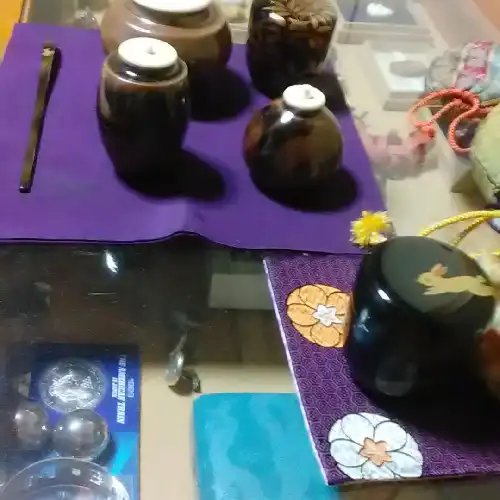

茶篭茶箱の類はファイリングの面からも好きなのでいくつも持っているが、この度13個有ることがわかった。ちょっと多いが、茶釜が13個あるよりは常識的だ、という謎の理由(笑)で放置してあった。しかし座敷に並べてみると、思いの外、圧迫感がある。この寸法(利休型と通称される)に何かあるのだろうか。数学脳の人、教えて。

歯が状態が悪いので痛み止めを飲んでずっと寝ている。文旦(種を蒔いたのだが芽を出さない処理がしてあったらしく状態がすごく良くない)に付いたアゲハが、植物の状態が悪いせいか食べなくなり、大きくならないので、蜜柑の類の植木を買うことになり、先ほど光君が私の代わりに、私が近所の店で見繕っていた謎の蜜柑(なんとかオレンジ)の鉢植えを買ってきてくれた。ありがとうございます。虫さんは食べてくれるだろうか。

茶篭茶箱の類はファイリングの面からも好きなのでいくつも持っているが、この度13個有ることがわかった。ちょっと多いが、茶釜が13個あるよりは常識的だ、という謎の理由(笑)で放置してあった。しかし座敷に並べてみると、思いの外、圧迫感がある。この寸法(利休型と通称される)に何かあるのだろうか。数学脳の人、教えて。

歯が状態が悪いので痛み止めを飲んでずっと寝ている。文旦(種を蒔いたのだが芽を出さない処理がしてあったらしく状態がすごく良くない)に付いたアゲハが、植物の状態が悪いせいか食べなくなり、大きくならないので、蜜柑の類の植木を買うことになり、先ほど光君が私の代わりに、私が近所の店で見繕っていた謎の蜜柑(なんとかオレンジ)の鉢植えを買ってきてくれた。ありがとうございます。虫さんは食べてくれるだろうか。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/5 16:02削除

今日は6時から連弾のレッスンに行くのでギリギリまで寝ている。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/5 21:13削除

ウチの同人誌に「人魚館の日本家屋は、除けても、除けても、後から後から茶道具が出てくる魔界」と誇張表現のつもりで書いたのだが、茶道具は不思議なもので現実にある少数の棗・茶入れだけでも(これらはテキストに載っている基本的なものであると思うせいか)けっこうな圧がある。三次元は強いな。

最初に自分で買ったのは写真右奧左側の「打曇大海写し」である(名前が気に入った)。

最初に自分で買ったのは写真右奧左側の「打曇大海写し」である(名前が気に入った)。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/6 15:32削除

ワンピースマガジンでレキシリン(あーそんななまえじゃねーだろうがそうよばしてもらうぜ)の意義について語っていた山田裕貴(ゴーカイジャーのゴーカイブルージョーギブケン)が安達祐実を褒めていたのでちょっと嬉しい(なぜ)

返信

返信5

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/1 20:39 (No.1468138)削除

歯が痛くてものが上手く食べられなくて困っている。過負荷で小臼歯の歯根が割れている(もう噛める歯がこれしかない)ようなのだが、この頃は保存できるものなら保存しよう、という方向で治療しているらしい。ネットで見る限りでは(えらくちゃんとしたサイトもある)私の治療の高木先生は最新の考え方でやってくれているようだ。しかし、痛い。ぬいと豪遊するのに差し障る。

海の日にはチビの先生の教室のピアノの発表会があり、我々はあの!大曲難曲右代表の!ラ・カンパネラを!弾かしてもらう。(オリジナルの十分の一くらいの量をっさらに二人で分担して弾く)光栄というのもあまりある。いずれチビには本物を弾いて欲しかったのだが、いつかその機会があればきっとこの経験は役に立つだろう。

海の日にはチビの先生の教室のピアノの発表会があり、我々はあの!大曲難曲右代表の!ラ・カンパネラを!弾かしてもらう。(オリジナルの十分の一くらいの量をっさらに二人で分担して弾く)光栄というのもあまりある。いずれチビには本物を弾いて欲しかったのだが、いつかその機会があればきっとこの経験は役に立つだろう。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/1 22:27削除

量をっさらに×→量をさらに○ なんか七海サイのしゃべり方みたいに詰まった。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/7/2 20:30削除

ジャンプのベートーベンが打ちきりになってしまった(泣)コミックス買って上げようかなどうしようかなあ・・・何が好きだったのだろう。ベートーベンかな。ヒロインの足がことさら太いところもイヤじゃなかった。何か全体に素直な感じがあって、それが好きだった。

関係ないが、人魚館には掌に載るくらいのサイズの陶磁器製のピアノの飾り物が幾つかあって、1つにはシューベルトらしいメガネのお兄ちゃんが付いていて、チェンバロらしいほうにはモーツアルトらしい人が付いていて、面白い。

関係ないが、人魚館には掌に載るくらいのサイズの陶磁器製のピアノの飾り物が幾つかあって、1つにはシューベルトらしいメガネのお兄ちゃんが付いていて、チェンバロらしいほうにはモーツアルトらしい人が付いていて、面白い。

返信

返信2

ササキさん (93zgzyba)2025/6/30 12:20 (No.1467400)削除

ホテル東横インがこんなサービス始めたようです。

https://x.com/nigorin9/status/1939148830743703640?s=53&t=nST6Om0vK9CSfMunq9pacA

https://x.com/nigorin9/status/1939148830743703640?s=53&t=nST6Om0vK9CSfMunq9pacA

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/30 18:00削除

わあお(^^)/ウチが片付いたらぬいと何処かの東急インで豪遊したいです!

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/30 20:18削除

東急イン×→東横イン○ 東急インは関東のほうじゃないか、と光君に指摘されました。

ウチのぬいの員数を正確に把握するのが第一だな。少なくとも20人は、いると思う。ルビー(標本石とか、砂とか)が入れてあるフィレンツエの古い大きな宝石箱の中にもいつも司ハグぬいが一人いる。

ウチのぬいの員数を正確に把握するのが第一だな。少なくとも20人は、いると思う。ルビー(標本石とか、砂とか)が入れてあるフィレンツエの古い大きな宝石箱の中にもいつも司ハグぬいが一人いる。

返信

返信2

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/25 22:07 (No.1465377)削除

丸太町白川を東に行くと泉屋博古館というのがあって、4月にリニューアルオープンしたので行きたいがまだ行っていない。住友家の銅器のコレクションが中心である。知らなかったし今でもよく知らんけど、あの辺は全部住友、というか、全部天皇家の血を引く兄弟である徳大寺だの西園寺だのの直属の能力者(鉱山・冶金関係)のジーンプール集団である半分山の民ばっかりで、それが共産党に中途半端に取られて、舞い上がって間違って、結果いろいろ日本は損をしている感じがする。ああいう者は、指導さえちゃんとできていれば国の宝のような民なのに、上に立つ者(岡崎別院の中だから親鸞を担ぐ者か)が悪い、と言う気が、何となくする。

館自体は好きだ。巻き貝をイメージしたという不思議な建物である。

私のお気に入りは虎ちゃんである。館のリニューアルに合わせて、仏蘭西にあるというそっくりちゃんとコラボ展示をして欲しかったが、それはなかったようだ。この館は1970年にできたという、恐ろしいまでの新しさである。日本という国が自分を証券的に切り売り始めたときに、自分たちだけは特権的に守られようとする下々の心(浅ましいが無理もない)を利用したような部分があるのは間違いないだろう。

もう一つのお気に入りはツバメちゃんである。灰被天目と言われたり、黄天目といわれたこともあったと思うが、内側が実に美しいピンク色のラスター彩状態になっていた(釉薬の中の鉄の成分が薄膜状に結晶するとこうなるらしい)。この色は最近見たところ失われてしまっていた。長いこと東京に行っていたから東京館の保存が悪かったのだろうか。

館自体は好きだ。巻き貝をイメージしたという不思議な建物である。

私のお気に入りは虎ちゃんである。館のリニューアルに合わせて、仏蘭西にあるというそっくりちゃんとコラボ展示をして欲しかったが、それはなかったようだ。この館は1970年にできたという、恐ろしいまでの新しさである。日本という国が自分を証券的に切り売り始めたときに、自分たちだけは特権的に守られようとする下々の心(浅ましいが無理もない)を利用したような部分があるのは間違いないだろう。

もう一つのお気に入りはツバメちゃんである。灰被天目と言われたり、黄天目といわれたこともあったと思うが、内側が実に美しいピンク色のラスター彩状態になっていた(釉薬の中の鉄の成分が薄膜状に結晶するとこうなるらしい)。この色は最近見たところ失われてしまっていた。長いこと東京に行っていたから東京館の保存が悪かったのだろうか。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/27 14:41削除

私は京大プロジェクトの仕掛け人で清風荘のオーナーみたいな者、くらいにしか思ってなかったが(←雑)、ウィキに依れば西園寺公望(東山天皇の8代ぐらいの男系子孫で清華家の徳大寺實則の弟、住友春翠のお兄さん、ついでにその弟は家塾立命館の理事)は仏蘭西革命のパリ・コミューンについて21世紀でも通じる実に正当な評価(「恥知らずの人々に煽動された愚民」)をしていたそうだ(賢いんだ)。白人のインテリ(←死語かな)女性にもてまくった(1885年にジュディットゴーチエの中の人をやって『蜻蛉集』という山本芳水の絵入りの和歌の仏訳本を出している)らしいし、ぱっと華やかなタイプの能力者だったようだから、ベティ・ブープのプリンス・オキドキは、この人のイメージも入っているのかもしれない。有名女優とのロマンスの噂!

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/29 20:51削除

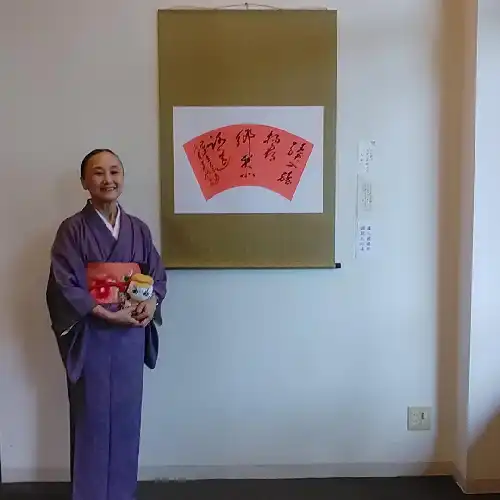

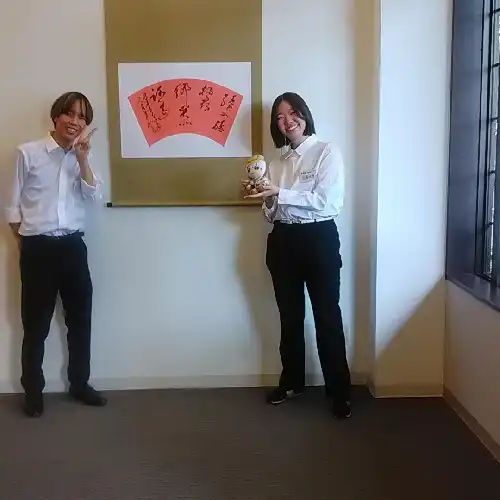

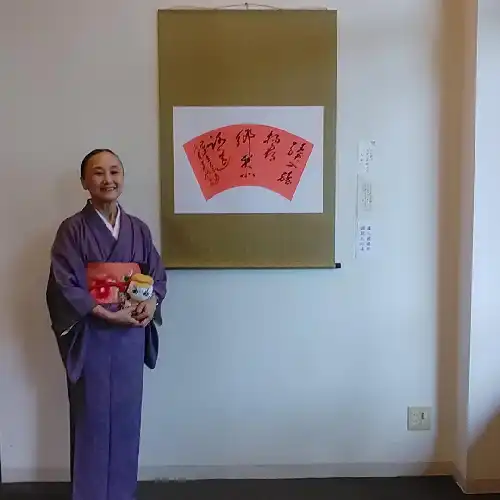

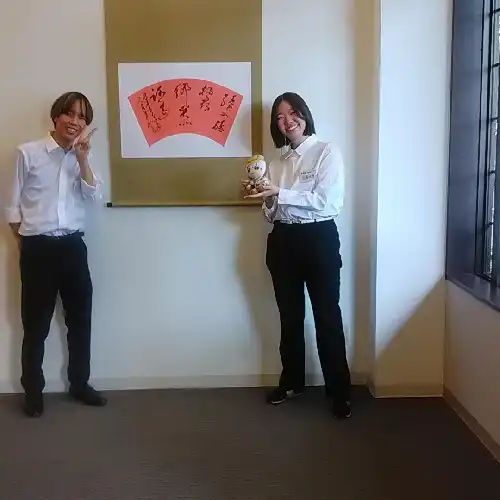

西園寺公望は清風荘で生まれたのだそうだ。ドクストの西園寺羽京は名字が同じなので、親類かもしれないと私は思っている(笑)。それで、今日は書道部現役の夏期展(今年から鴨夏展という名前になった)には、ぬいは羽京デフォぬいを連れて行った。スイカ(号が酔花)さんもいた。技術指導の賛助出品の料紙の色が私の今日の帯の色にそっくりに写っている。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/29 23:49削除

私の着物はえらく地味に写ってしまっているが、「紗あわせ」という凝ったもので、単衣と同じ季節になる(だから今日はラストチャンスだった。)。訪問着の柄の位置に絵を描いた白っぽい絽の上に色のある紗を被せてある。紗を通して、下の絵が透けて見えるのが涼しそう、というものである。これは綺麗な秋草の柄なのだが、うん、全然、見えないね(爆笑)。帯は、若いときから大事に持っているちょっと古い絽の夏帯で、虫かごの柄である。白地の帯とどちらにしようかと思ったが、こんなに着物が地味に見えるのだからこのサモンピンクで良かったと思う。袷だから“涼しい”というのは無理だが、いい着物らしく、着心地は良く、風を捉えて、それほど暑くなかった。実はこれを一度着てみたかったのである。

祇園祭の時期で地霊が荒れているのか、色々ハプニングやミスやリカバリーを重ねて、バスの都合で東天王町まで行ってしまった。もう泉屋博古館に行く時間はなかったが、門前のアマンド洋菓子店で美味しいケーキを買って帰った。女主人は元気だった。又誕生日ケーキを頼む約束をしてきた。

話は上手く落ちたというべきか。

祇園祭の時期で地霊が荒れているのか、色々ハプニングやミスやリカバリーを重ねて、バスの都合で東天王町まで行ってしまった。もう泉屋博古館に行く時間はなかったが、門前のアマンド洋菓子店で美味しいケーキを買って帰った。女主人は元気だった。又誕生日ケーキを頼む約束をしてきた。

話は上手く落ちたというべきか。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/29 23:57削除

これは合作の七夕飾りと、任務を終えてやっと一息ついている羽京デフォぬい。夢中で食べてしまって、永楽屋の宇治金時がこれだけしか残っていないけど、写真。

返信

返信4

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/24 09:16 (No.1464617)削除

岡田の本で今日使える(うちに寄せられる)ところはいくつもあって、

①生態系から論ずる

②人口を常に考える

③〈小集団内の宗教的結束〉を基本としてそれをまるごと移植することによって大集団(仮想)侵略に利用する

④神懸かり能力者を利用して無意識からの提案を拾うシステムを作る、

と、ちょっと挙げてみただけでウチと共通するモノ(③の〈〉内は保留)が4つもある。たとえば語学能力など、どの程度信用できるのかが評価できないというのがこの仮説群の使いにくさの主たる要因だと思うが、他になければこれを使う(てゆーか修論で使ってる)以外に後続の研究者(←時系列的にわたしだな)には選択肢はない。

①生態系から論ずる

②人口を常に考える

③〈小集団内の宗教的結束〉を基本としてそれをまるごと移植することによって大集団(仮想)侵略に利用する

④神懸かり能力者を利用して無意識からの提案を拾うシステムを作る、

と、ちょっと挙げてみただけでウチと共通するモノ(③の〈〉内は保留)が4つもある。たとえば語学能力など、どの程度信用できるのかが評価できないというのがこの仮説群の使いにくさの主たる要因だと思うが、他になければこれを使う(てゆーか修論で使ってる)以外に後続の研究者(←時系列的にわたしだな)には選択肢はない。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/24 14:03削除

今、編集王というコミックスを処分しようと思って出して4巻を読み、いい話だったので捨てられなくなった。その前にどくとるマンボウ昆虫記(トリスみたいな「カット」がたくさん入っているハードカバー)を見て、時代的にすごいいわゆるセクハラなので(ミッションだったのだろう。蝶の話なのにほんとにすごい)どうかなあと思ったのだが、やはり北杜夫は能力的にちがうものが有るように感じられる。私はメディアミックスの走りだった彼のデビュー作、「船乗りクプクプの冒険」の放送劇を、10歳の時に骨髄炎で入院中に個室で一人でリアルタイムで聞いたという関係である(そのあと笑えるのを数本読み流していたが、高校の時のちに朝日に取られた本田雅和に読むように進められて暗い奴を一山読んだ)。でも別に好きではないので、彼の本気(だと思うのだが)の「楡家の人々」は読む気がない(知識的に、読んだ方がいいような気もするが)。ちなみにクプクプは蝶のことだそうだ。トンボはシボシボだそうだ。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/25 12:31削除

目下の所、ウチにながされてきているものの集合知は、日本書紀に於ける一番の〈嘘〉は推古女帝の実在(というより国家制度上の扱い)である。では、それがメッセージだとして、もし当時の編集部が21世紀の我々の推測可能な範囲の心理的活動をしていたのであればだが、すっごく大変だっただろうなーと思う。しかし、則天武后は明らかに日本の影響を受けて出現しているから、我が国の正史記述事魚業の成果?の1つとみなされたのは間違いないだろう。水戸藩では則天文字を藩主の名前用の漢字として保存していた。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/25 14:03削除

正史記述事魚業×→正史記述事業○ うん、衍字で魚の文字が入ったね。縁起がいいね。

これで思い出したが『船を編む』と言う素敵なタイトルの、辞書編纂話という興味深い内容(だと思う)の本を数年前に買ったが、私のほうに感受性がないらしく、全然面白くなくて途中でやめたものは、未だに気になっている。

これで思い出したが『船を編む』と言う素敵なタイトルの、辞書編纂話という興味深い内容(だと思う)の本を数年前に買ったが、私のほうに感受性がないらしく、全然面白くなくて途中でやめたものは、未だに気になっている。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/25 14:28削除

ちなみにクプクプで、ラストに「まーるい水平線の向こうまで!」と言うセリフがあったので(そういえば同時代に同内容の言説が子供向きに複数あった)それを口にすると、「水平線は丸く見えない!!!!!!」と、パパ(学徒動員?で、海軍の下士官)が、切れた。本当のところはどうなんだろう。

返信

返信4

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/17 13:23 (No.1461064)削除

生態系から東アジア史を論じていたのは東大の岡田英明である。岡田は北緯35度地域にしか古代国家はできないと指摘した。

現在チャイナハイライトという中共(この頃この言い方は消されたようだ)宣伝部門によると

引用:

先史時代(紀元前1600年頃まで)

先史時代は旧石器時代、新石器時代、青銅器時代に分けられます。信用性のある歴史記録がないため、この時代に関することは、ほとんどが遺跡からの発掘されたものなどからの関連性に基づいています。もしくは中国神話に由来しています。

夏(紀元前2070年~1600年)

夏王朝は古代中国で最初の王朝でした。この時代には東夷人が出現し、「史記」や「竹書紀年」の記載によると夏王朝は夏禹によって始まり十四代にわたる17人の王により500年間続きました。しかし一部の間では夏王朝の存在について未だ議論されていますが現代の中国史・考古学界では夏王朝は実在したものと見なされています。

:引用終わり

ということになっている。岡田に依れば

引用:夏人は華中の長江(揚子江)、淮河の流域の、「夷」と呼ばれた東南アジア系の原住民の出身で、南保から船に乗って河川を遡ってきて(中略)洛陽盆地に首都を置き、支配下の諸都市と水路で連絡する国家にまで成長したもののようである。

:引用終わり

であって、この治水神でもある禹が、先日の立命の担当者のレポートに依れば、もはや♪司みたいな♪イメージなのである。

現在チャイナハイライトという中共(この頃この言い方は消されたようだ)宣伝部門によると

引用:

先史時代(紀元前1600年頃まで)

先史時代は旧石器時代、新石器時代、青銅器時代に分けられます。信用性のある歴史記録がないため、この時代に関することは、ほとんどが遺跡からの発掘されたものなどからの関連性に基づいています。もしくは中国神話に由来しています。

夏(紀元前2070年~1600年)

夏王朝は古代中国で最初の王朝でした。この時代には東夷人が出現し、「史記」や「竹書紀年」の記載によると夏王朝は夏禹によって始まり十四代にわたる17人の王により500年間続きました。しかし一部の間では夏王朝の存在について未だ議論されていますが現代の中国史・考古学界では夏王朝は実在したものと見なされています。

:引用終わり

ということになっている。岡田に依れば

引用:夏人は華中の長江(揚子江)、淮河の流域の、「夷」と呼ばれた東南アジア系の原住民の出身で、南保から船に乗って河川を遡ってきて(中略)洛陽盆地に首都を置き、支配下の諸都市と水路で連絡する国家にまで成長したもののようである。

:引用終わり

であって、この治水神でもある禹が、先日の立命の担当者のレポートに依れば、もはや♪司みたいな♪イメージなのである。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/17 13:24削除

英明×→英弘○ ごめんよー

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/17 13:39削除

南保×→南方○

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/18 23:59削除

鷲棗についてサーチしていたら、茶道雑誌を出していた河原書店が廃業するという。明日はその辺に用事があるので該当記事の載っている号を含む年の(2014)バックナンバー一年分を買ってくる。

ディズニーの白雪姫は同時代のような気がしているが、1937年である(このときパパは12歳ぐらい)。ベティ・ブープは主役になったのが1932年だそうだが(おばあちゃんは22歳)主たるアニメーターの〈グリム(あだ名だそうだ。)〉・ナトウィックは1890年から1990年まで100年生きて仕事をしていた。トラヴァアース女史と同じように、私とほぼほぼ同時代人である(←そうか?)。そのあいだに白雪姫は描くわベティは描くわ、ポパイは描くわファンタジアのミッキーは描くわ、フィリックスも、あと色々、知ってるアメリカアニメの大半に関わっている。彼はアニメの誕生から死までを見たのであると言ってもそんなに間違っていないだろう。こういう人生は意外に多いのではないか。私は京都の陶器祭りの始まりから終わりまで通った。養殖真珠の市場の拡大と技術の発展展開と消滅を見た。私は外部のお客さんだが、中の人は、ナトウィックみたいなことになっているのだろう。人生は相対的に案外長い。まさか私は戦後茶道文化の成長と最盛期と消滅を見ているのではあるまいな?

ディズニーの白雪姫は同時代のような気がしているが、1937年である(このときパパは12歳ぐらい)。ベティ・ブープは主役になったのが1932年だそうだが(おばあちゃんは22歳)主たるアニメーターの〈グリム(あだ名だそうだ。)〉・ナトウィックは1890年から1990年まで100年生きて仕事をしていた。トラヴァアース女史と同じように、私とほぼほぼ同時代人である(←そうか?)。そのあいだに白雪姫は描くわベティは描くわ、ポパイは描くわファンタジアのミッキーは描くわ、フィリックスも、あと色々、知ってるアメリカアニメの大半に関わっている。彼はアニメの誕生から死までを見たのであると言ってもそんなに間違っていないだろう。こういう人生は意外に多いのではないか。私は京都の陶器祭りの始まりから終わりまで通った。養殖真珠の市場の拡大と技術の発展展開と消滅を見た。私は外部のお客さんだが、中の人は、ナトウィックみたいなことになっているのだろう。人生は相対的に案外長い。まさか私は戦後茶道文化の成長と最盛期と消滅を見ているのではあるまいな?

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/19 11:36削除

北緯三十五度周辺で太陽光エネルギーの年間供給量が決まるとして、次は水である。これは重力に従うので、地球表面の火山活動及び断層の状態、海抜の立体的な配置の問題になる。人間が知恵を駆使していじれるのは、ここからである。

ここまでの人類の生存条件をクリアしている場所が地球上にどれだけあるか。

ここまでの人類の生存条件をクリアしている場所が地球上にどれだけあるか。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/19 11:46削除

♪ふぃーりっくす(1919年初出だそうだが私が知っているのは第二次世界大戦後のバージョン)ちゃん!おりこ(お利口)おねこ(猫)ちゃん!いつでもきいろい(白黒テレビだから白と黒の斜めチェッカー模様である)かばーん(トランクである)をもって♪

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/19 19:09削除

肉厚き白きはなびら重ねたる麝香牡丹の芯の秘め事

返歌 汝が香かと惑ふばかりに匂ひ立つ八重梔は今盛りなり

ひめごと、で相聞。ジャコウボタンという名前にインパクトがあるので別の言い方に替えたいが花の種類が変わってしまうのでどうしようか・・・

2014年の雑誌で連載しているのは、古文書は天王寺屋会記と宗旦の手紙とその周辺である。天王寺屋三代目?津田宗及の評価が高まりそうだがどうなるのだろう。鷲については私が思っていたほうで良かったみたいだ。ウチの茶箱の1つが「棗が鷲でございます」という落ちが付いているので、間違いがあっては私が困る。それで熊倉功注の『茶話指月集』買うけど、ウチにあったらいやだなあ(笑)。

返歌 汝が香かと惑ふばかりに匂ひ立つ八重梔は今盛りなり

ひめごと、で相聞。ジャコウボタンという名前にインパクトがあるので別の言い方に替えたいが花の種類が変わってしまうのでどうしようか・・・

2014年の雑誌で連載しているのは、古文書は天王寺屋会記と宗旦の手紙とその周辺である。天王寺屋三代目?津田宗及の評価が高まりそうだがどうなるのだろう。鷲については私が思っていたほうで良かったみたいだ。ウチの茶箱の1つが「棗が鷲でございます」という落ちが付いているので、間違いがあっては私が困る。それで熊倉功注の『茶話指月集』買うけど、ウチにあったらいやだなあ(笑)。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/23 14:30削除

鷲は茶話指月集所載のエピソードで千宗旦が織田有楽斎を招いたとき鷲で濃茶の点前をしたというのがあるそうだから(本がまだ届いていない)、棗の文化史上の位置を考えるのに重要だと思うのだが、どうなんだろう。それに、「棗が鷲でございます」というのは私のような素人のオリジナルのジョークとは思えないので、忘れているだけで、きっと本歌があるはずだ。

ちなみにうちの棗事情としては、まあ棗は複数あるが中継ぎは1つだけ、金輪寺が、なんと蓋を落っことして、それが部屋の混乱の中に紛れ込んで、数年行方不明である。(←いや、濃茶に使える棗、普通の生活には、いらないだろ?いらないよね?)

ちなみにうちの棗事情としては、まあ棗は複数あるが中継ぎは1つだけ、金輪寺が、なんと蓋を落っことして、それが部屋の混乱の中に紛れ込んで、数年行方不明である。(←いや、濃茶に使える棗、普通の生活には、いらないだろ?いらないよね?)

返信

返信7

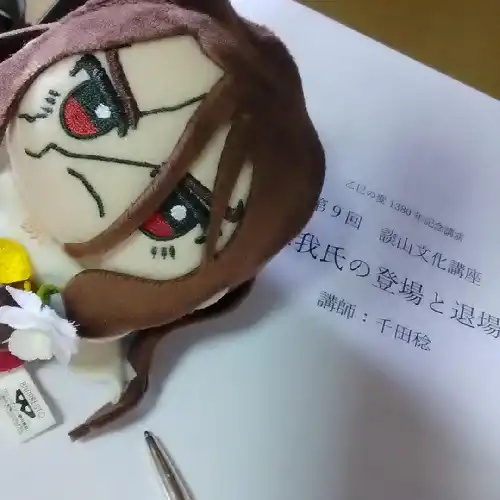

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/22 13:16 (No.1463625)削除

仮説には長いものと短いものがある。因果というのが一番短いのだが、これはいわゆる共産党の言う科学であり、宇宙時間に比較してあまりにも短いので近似的に再現性があることになっている。現実を離れて抽象的に使うときには括弧を付けて「因果」としてもいいのだが、ベルツエルの行為論の翻訳に従って因果流としたほうがわかりやすいかもしれない(私が。)。

因果流は逆流する。どういう事かというと、人間の脳はぶち込まれた情報のつじつまを合わせようとするので結果から逆算することのほうが多いからである。だから先日言ったように、論文は先に書いてしまってからあとから参考文献を探すのが正しい(それができないような論文は間違ってるからゴミである)。 宮崎市定が、学問的に新しいということは、みんな(この場合は学者の集団ということ)が思っていてまだ口に出さないことを形にすることである、と定義づけていたが、そういうことである。

そういうわけで、千田先生なんかは非常に人間性が優れているので、歴史学は科学を装ってはいるが、口に出しては〈非科学的〉のそしりを受けるから言えないが、生き方の問題、人間観の問題だ、というアプローチであるようにみうけられる。今回の講義は、乙巳の変は壬申の乱に至る当時の外国勢力と日本の固有文化との、融和のために両者が混血してしまっている王家の家族関係を絡めた相克である、という方向のまとめと説明であって、美しいものだった。

2025年現在の一般書では蘇我氏は新羅系のようになっている(日本土着の豪族であり渡来系あるいは東北人民を担当しているという折衷説もあるが先方と混血しているから同じ事である)が千田稔は百済系渡来人であると断言している。なんか読まなければならない本があるのかなー(←軽い)

因果流は逆流する。どういう事かというと、人間の脳はぶち込まれた情報のつじつまを合わせようとするので結果から逆算することのほうが多いからである。だから先日言ったように、論文は先に書いてしまってからあとから参考文献を探すのが正しい(それができないような論文は間違ってるからゴミである)。 宮崎市定が、学問的に新しいということは、みんな(この場合は学者の集団ということ)が思っていてまだ口に出さないことを形にすることである、と定義づけていたが、そういうことである。

そういうわけで、千田先生なんかは非常に人間性が優れているので、歴史学は科学を装ってはいるが、口に出しては〈非科学的〉のそしりを受けるから言えないが、生き方の問題、人間観の問題だ、というアプローチであるようにみうけられる。今回の講義は、乙巳の変は壬申の乱に至る当時の外国勢力と日本の固有文化との、融和のために両者が混血してしまっている王家の家族関係を絡めた相克である、という方向のまとめと説明であって、美しいものだった。

2025年現在の一般書では蘇我氏は新羅系のようになっている(日本土着の豪族であり渡来系あるいは東北人民を担当しているという折衷説もあるが先方と混血しているから同じ事である)が千田稔は百済系渡来人であると断言している。なんか読まなければならない本があるのかなー(←軽い)

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/22 14:13削除

演繹と帰納についてもこの方向性で形式を使うならば、たとえば演繹が論文を書くときのアイテムで帰納はデータ集めの時のアイテムである。このそれぞれは二つ以上の脳を使って分業することができる。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/23 14:17削除

ところで、今使えるのは1977年初版の岡田英弘の『倭国』という新書なのだが(初版はうちにある可能性が高い)これは私は1997年の再版で新しく買って修論に使っていて、今、又、読んでいる。黄巾の乱がタウポ火山の噴煙による飢饉の結果であるというところが抜けている。時代性である。

返信

返信2

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/20 22:55 (No.1462819)削除

アイスクリーム屋が一杯だったので隣ぐらいの永楽屋でかき氷を食べた。光君の、同窓会に行くから1000円前後の交換プレゼント用の品物をいくつか買ってきてくれというミッションを受けたので、ぬいもアクスタもつれてこなかった。しかしそんなことで私のドクスト愛はゆるがない。意味もなく財布に入れてあるゲーム用のカード(←何のどういうゲームか全然わからないけどネットで買った)を並べて写真を撮った(←それがどうしたというのだ・・・)。永楽屋のかき氷は主張がしっかりしていて尊敬すべき所がある。お皿にもスプーンにも工夫がある。ストローも付いていて親切である。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/20 22:59削除

明日は久々の談山神社講座で、奈良に行く。光くんが同窓会に行くので私一人である。会場は今までと違う所なので、無事につきますように。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/21 01:02削除

ぬいはちびぬい司とちびぬい羽京、ユニット「談山組」を連れて行く!講座のテーマは藤原氏である。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/21 21:28削除

蘇我氏だった。会場は石垣の上にあったが入口がわからなかったのでお向かいの万葉文化館(富本銭の出た飛鳥池遺跡の上に建ててある)で聞いたがやっぱりわからなかった。時間通りにもう一度行ったら案内の人が立っていてくれた。

行く途中でからむし(大麻と並んで、麻として利用される植物の1つ。持統天皇が全国に植えるように命令したそうだ。若い芽は食べられるそうだ。)をゲットしてすごく嬉しかった。それで一日中、雑草を持ち歩く変な人になっていた。うちに帰ったら枯れてしまっていた。水に浸けてもダメだった。でもきっと京都にもあると思う。

会場はただの古い庄屋さんの屋敷で、会場には冷房なんかないのだ!受付のお姉さんは美人で、千田先生は元気で(金子宮司も元気)、20人くらいの聴衆相手に2時間休まずお話ししてくれた。

光君の同窓会もみんな元気で、いい天気で、いい夏至の日だった。

行く途中でからむし(大麻と並んで、麻として利用される植物の1つ。持統天皇が全国に植えるように命令したそうだ。若い芽は食べられるそうだ。)をゲットしてすごく嬉しかった。それで一日中、雑草を持ち歩く変な人になっていた。うちに帰ったら枯れてしまっていた。水に浸けてもダメだった。でもきっと京都にもあると思う。

会場はただの古い庄屋さんの屋敷で、会場には冷房なんかないのだ!受付のお姉さんは美人で、千田先生は元気で(金子宮司も元気)、20人くらいの聴衆相手に2時間休まずお話ししてくれた。

光君の同窓会もみんな元気で、いい天気で、いい夏至の日だった。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/21 21:38削除

来月は談山神社の社務所の2階で、針金一本で一筆書きのように作ってあると聞いた、阿武山古墳から出た鎌足のガラス玉の枕の縮小模型を作ってみるというワークショップがあるので是非行きたい。お習字を休まねばならないがなんと言って説明しようか。

返信

返信4

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/14 21:09 (No.1459647)削除

今日は雨で、午前中はお習字のレッスンで、そのまま着替えてかばんをとりかえて植物園の勉強会に行った。「ミステリー・ローズ」についてと言う演目だった。講師はよく名前を聞く〈ますけん(工学部建築学科増田研究室)〉出身の、「庭園・景観デザイナー」ということだった。今日の話の中心は、明治以降のいわゆる欧米列強の日本人に対する洗脳の1つとして「薔薇のイメージを強奪すること」があったということである。明治維新は《文化大革命》であり、外国のモノを受け入れさせるために、日本には何もイイモノがないという強烈な洗脳と情報の歪曲改竄遮断が行われた、そのイメージ戦略の代表が薔薇であったことである。この暴露ネタが許可されたのは15年くらい前だそうだ。うん、2025-15は2010だね。2011とおもっていいかな。いわゆる大政奉還が行われたのは二条城の上段の間だが、その武者隠しの扉の絵は赤い薔薇であるということは初めて知った。何のメッセージだったのだろう。あと、資生堂のホワイトローズについても知りたい。エリザベス2世はヨーク家である。

薔薇はよく知られているように、日本では1000年前の源氏物語の賢木の巻と乙女の巻にでてくる、中国から入ってきた我々には親しい庭木である。『薔薇への供物』で知るられる中井英夫の父は植物学者で、ボサツバラの新種を発見している。高野山天野社(丹生都比売神社)伝来の舞楽の「試楽」の衣裳(恐らく室町時代)のデザインにも使われていて、デフォルメの優れた美しい刺繍が有名である。ウチの絵にもデザインを引用してある。今年のOB展のためにもし新しい100号が描けるようなら、この衣裳を着た舞人を二人描く予定である(希望)。

新しいこととしては、ハマナシなどのいわゆる原種を除いた(今日終わってから私が話を聞いた灰色の作業服を着た人がそう言った)白人界隈未登録の栽培種の薔薇が、日本全国の廃村、古城、古い住宅の垣根などにまだ残存しているのを、白人が同様の例をバーミューダ(いわゆる世界貿易の中心地だそうだ。ドクストでも特別編で舞台にしていた)で発見したということで「ミステリー・ローズ」とよび、注目を促した。京都府立植物園の薔薇園は以前はもっと大きかったのが、縮小される傾向がずっと続いていてハマナシの花壇も廃止されていたのだが、その、もとハマナシ花壇に、一般人も参加して「ミステリーローズ」を集めましょうと。

どれどれ、と、昔のハマナシ花壇に行った。雨の植物園は美しくて大好きだ。薔薇はどれもみな可愛がられていて素晴らしい。ぬいちゃんもオクラホマさんと一緒に写真を撮った。ぬいポーチは大発明である。このくらいの雨ならふせげる。

感じだが、フランス人の最上のタイプはほぼほぼ日本人なのだが、メイヤン一族の中の人は鈴木省三なのだろうか。

薔薇はよく知られているように、日本では1000年前の源氏物語の賢木の巻と乙女の巻にでてくる、中国から入ってきた我々には親しい庭木である。『薔薇への供物』で知るられる中井英夫の父は植物学者で、ボサツバラの新種を発見している。高野山天野社(丹生都比売神社)伝来の舞楽の「試楽」の衣裳(恐らく室町時代)のデザインにも使われていて、デフォルメの優れた美しい刺繍が有名である。ウチの絵にもデザインを引用してある。今年のOB展のためにもし新しい100号が描けるようなら、この衣裳を着た舞人を二人描く予定である(希望)。

新しいこととしては、ハマナシなどのいわゆる原種を除いた(今日終わってから私が話を聞いた灰色の作業服を着た人がそう言った)白人界隈未登録の栽培種の薔薇が、日本全国の廃村、古城、古い住宅の垣根などにまだ残存しているのを、白人が同様の例をバーミューダ(いわゆる世界貿易の中心地だそうだ。ドクストでも特別編で舞台にしていた)で発見したということで「ミステリー・ローズ」とよび、注目を促した。京都府立植物園の薔薇園は以前はもっと大きかったのが、縮小される傾向がずっと続いていてハマナシの花壇も廃止されていたのだが、その、もとハマナシ花壇に、一般人も参加して「ミステリーローズ」を集めましょうと。

どれどれ、と、昔のハマナシ花壇に行った。雨の植物園は美しくて大好きだ。薔薇はどれもみな可愛がられていて素晴らしい。ぬいちゃんもオクラホマさんと一緒に写真を撮った。ぬいポーチは大発明である。このくらいの雨ならふせげる。

感じだが、フランス人の最上のタイプはほぼほぼ日本人なのだが、メイヤン一族の中の人は鈴木省三なのだろうか。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/14 21:18削除

間違えた。こっち。オクラホマさんとライオンの着ぐるみを着たちびぬい司ちゃん。

私の写真は花壇を見に来ていたカップルにとってもらった。ここは以前も写真を撮ってもらった場所で、噴水の池の縁がもう少し高く、背景には巨大なヒマラヤスギが2本あったのだが、近年の台風で折れたのである。

私の写真は花壇を見に来ていたカップルにとってもらった。ここは以前も写真を撮ってもらった場所で、噴水の池の縁がもう少し高く、背景には巨大なヒマラヤスギが2本あったのだが、近年の台風で折れたのである。

momijiさん (9f0xaqpt)2025/6/16 23:56削除

この莫太郎さんには古い写真が入っていないようで、わかりにくいが、同じ場所で撮った人魚館の写真集の表紙(ナンかこういうテレビ番組あったな(笑))。多分1980年撮影でカメラはオリンパスペンの初期型。レンズは瑞光。背景に巨大なヒマラヤスギが見える。人物は噴水の縁に腰掛けている。

返信

返信2

Powered By まめわざ(アクセス解析のプライバシーポリシー)